地震震级测量方法知多少

大家在看到地震消息的时候,通常都能看到,地震发生在不同时间不同地点也有着不同的大小,地震的大小用什么来衡量呢?那便是震级了,但是关于震级,你知道它是怎么测量出来的吗?

无论是从科学的角度,还是从社会需求的角度,衡量地震的大小都是一件意义重大的基础性工作。

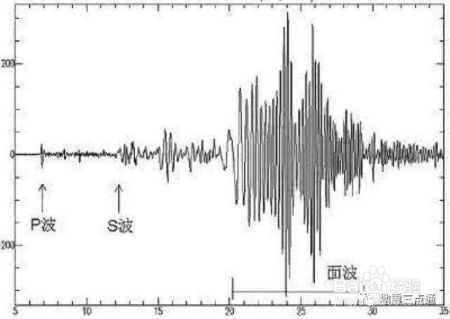

一般来说,地震的震级是通过测量地震波中的某个震相(如P波、S波、面波)的振幅来衡量地震相对大小的一个量,它是由日本的和达清夫和美国的里克特在20世纪30年代提出和发展起来的。

红色部分就是振幅了,就是最高和最低的啦。

至今为止,最基本的震级测量方法有4种:

近震震级ML,(M的意思是Magnitude,即能量,L代表local)

体波震级mb,(body wave magnitude,b代表体波body wave)

面波震级Ms,(s代表面波,surface wave)

矩震级Mw。(Moment Magnitude。)

地震波的波序

地震波的波序

为啥一个地震能有好多种震级的表示呢?我们简单来说,一是对地震能量波测量的类型不同,二是测量震级的仪器不同,于是就出现了好几种震级的表示方法,下面我们来仔细说一说这四种主要的震级是如何测量出来的。

01

近震震级ML

这个震级测量方法最早是由美国地球物理学家里克特1935年提出的,当时里克特正在考虑推出美国加州地区的第一份地震目录。

而由于加州地区是一个多地震的区域,因此这份目录一定会包含从无感地震到1906年4月18日加州旧金山大地震这样的强烈破坏性地震。所以,必须建立基于客观测定方法来测定地震大小。最终经过大量震例的试验,里克特提出了任一地震的地方性震级ML的计算公式为: 式(1)

式(1)

其中ML为近震震级,为任意一个地震的最大振动幅度,而为参考地震事件的最大振幅。后来里克特为了便于其他地震研究人员使用,就把它定义为地方性震级的量规函数,详细规定了在不同震中距时的具体数值。从而使其他研究人员在遇到地震时,只需要测定这个地震的最大振动幅度再计算就可以有式(1)得到近震震级ML。

有时候这一测量地震震级的方法也被称为里氏震级。甚至现在一旦发生地震,新闻媒体还称“里氏震级”。其实主要是用来纪念里克特在地震震级测定方面做出的巨大贡献。

02

体波震级mb

由上面的分析我们可以看出,近震震级ML测定方便,易于使用。但是,在使用过程中人们发现近震震级ML不适用于远震(即震中距大于600千米的地震)。因此里克特和著名地球物理学家古登堡一起发展了采用体波(P波)测定震级,因而称为体波震级mb,其计算公式为:

式(2)

式(2)

式中A是P波前几个周期中最大的地动位移,以微米计量,T是相应周期,以秒为单位;Q(△,h)是量规函数,其目的是为了对震中距和震源深度对地震震级测定造成的影响进行校正。这个函数各国地震学家已经根据各国不同情况给出了表格,可供地震研究人员查询使用。

因此如果在某地发生震中距离超过600千米的地震时,地震研究人员只要测定P波前几个周期中最大的地动位移A及其对应的周期T,并计算出lg(A/T),同时从本国地震研究权威机构查询得到Q(△,h)。就可以将其带入式(2)计算得到体波震级mb。

03

面波震级Ms

1945年古登堡将测定的近震震级ML的方法推广到远震。而在远震记录图上,振幅最大的是面波,因此利用面波来测定地震震级,显然更容易得到最优结果。不过由于面波持续时间长,波列复杂,因此有很多个周期。这样我们利用不同周期的面波测定的地震震级就会有不同的结果。卡尔尼克等人经过大量研究前人的成果,最终得出了目前广泛使用的测定面波震级Ms的公式:

式(3)

式(3)

其中A为面波最大振幅、T为面波最大振幅对应的周期,为震中距。

因此,如果要想测定2000千米至14000千米以外发生的地震的震级,就可以用面波震级。其测定方法就是测定面波最大振幅和其对应的周期,并测定其对应的周期,然后取对数;再加上震中距取对数以后乘以1.66;求出前两项之和以后,再加上3.3就可以测定其地震震级!

04

矩震级Mw

虽然以上的近震震级ML,体波震级mb和面波震级Ms可以计算距离不同的地震震级。但是,1960年代后期,地震学家研究全世界的地震年发生频次与面波震级Ms的关系时发现,缺失震级超过8.6级大地震。但是1964年3月28日发生的美国阿拉斯加大地震,利用面波测定的地震震级只有8.4级,但是其造成的地表破裂长度竟然达800千米。这远远超过8.4级地震能够形成的最长地表破裂长度。因此地震学家根据以上的种种观测事实,推断出面波震级有震级饱和现象。

通俗地说,就是面波震级这个尺子最大只能量取8.6级以下的地震。超过8.6级它就没法量取了!

那么面对超过8.6级以上的地震,我们怎么量取呢?其实,就是从以上1964年3月27日美国阿拉斯加大地震出发,既然地表岩石破裂长度可以作为表征地震能量释放的一个物理参数,那么就可以从地震引起的岩石破裂等状况来测定地震震级。

1977年美国加州理工学院地震学家金森博雄教授就根据以上的想法提出了矩震级Mw的概念。

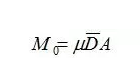

其中的“矩”类似于物理学中的力矩的概念。因此,要想计算矩震级Mw必须首先计算地震矩:

式(4)

式(4)

其中表示介质的剪切模量,可以由当地的地质学家给出;表示平均位错量,A是破裂面积,这两个量都可以通过卫星或实地考察等测定。

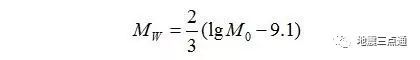

而有了地震矩就可以计算矩震级Mw了,其计算公式为:

式(5)

式(5)

即只要我们知道了地震矩M0,那么只要对他取对数,然后再减去9.1,乘以2/3,就可以计算矩震级Mw了。

这个震级最大的好处就是,它是基于力学来计算的,因此它没有饱和的问题。即它是一把可以测量任何地震的能量释放大小。而不管其是大地震还是小地震,也不管它是远震还是近震,更不管它是浅源地震还是深源地震。同时还可以和近震震级ML,体波震级mb,面波震级Ms进行很好的衔接,也是国际地震学界优先推荐的震级!

这就是常见的几个地震震级测量方法了,现在你了解为什么不同国家对同一地震报告有所区别了吗?可能是因为各国使用的测量方法不同呀!

什么?您还想知道为啥矩震级写出来是Mw,英文却不是缩写成Mm,因为Mw是描述地震的物理特性,而不是针对振幅的测量。

◆◆◆ ◆◆

本文转载自:地震三点通